同课异构、同样精彩

发布时间:2014-05-06

点击:

来源:本站原创

录入者:吴鸣凤

同课异构、同样精彩

——记四年级数学教研组教研活动

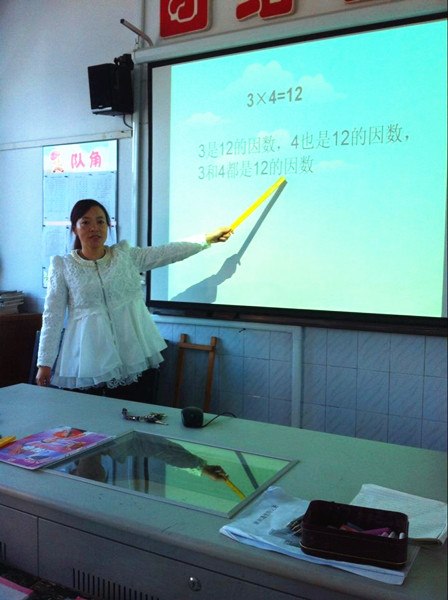

在十二周四年级数学教研组的教研活动中杨区的管敏老师和城东的王琴老师为我们展示了两节各具特色的《倍数和因数》一课,内容包括倍数和因数的概念和找一个数的倍数以及找一个数的因数的方法。本课内容量大且知识本身有一定的难度,想顺利完成本课的教学就已属不易。可是,管敏和王琴两位老师,不仅很好的完成了基本课时中的教学环节,而且安排都精心构思、巧妙安排、知识说的深出浅入,学生学的轻松愉快,做中学、玩中学、寓教于乐。

管敏老师的课带给我们的感受是:一、在教学中注重新旧知识的衔接,以直观形象自然引入今天的教学,把12个小正方形摆成不同的长方形,充分利用写出的三道乘法算式教学倍数和因数的意义,为学生设计了“接受、领会—模仿、理解”的学习过程。二、在新知教学中,渗透数学思想方法的教学,发展思维。如“找24的因数” ,找一个数的因数是本课的难点。应该说,找出24的几个因数并不难,难就难在找出24的所有因数。这里管老师引导学生对有序和无序找的作了比较,学生在比较、交流中感悟到有序思考的必要性和科学性。

王琴老师的课同样有非常显著的特点:一、虽然目标容量大,但是高效踏实,实现了课的有效性。在学生练习、探索的过程中,教者积极参与到学生的讨论中,从中发现学生典型的思考过程和典型的错误,然后再组织集体讨论,这样的操作是高效的,是吸引学生的注意力的。二、在新知教学中,注重学生的探究。在学生学会找一个数的倍数后,教师通过让学生观察2、3、5的倍数中,最小的倍数、最大的倍数以及倍数的个数,得出一个数的倍数有什么特征。同样,在学生学会找一个数的因数后,通过让学生观察15、18、24的因数中,最小的因数、最大的因数以及因数的个数,得出了一个数的因数有什么特征。在老师的引导下学生的观察探究过程目标明确,效果显著。

由此引发我们的深思联想:一节内容相同的课,如果让一百位老师来上,就会有一百节不同的课堂,就会有一百份不同的教案,就会有一百次不同的听课收获。每节课如果有一点收获,那么一百节课就会有一百点收获。我们会突然发现其实每节课所呈现出的都有道理,所以通常我们会迷惘哪个更好,到最后会慢慢明白这样一个道理:“没有最好的教案,只有适合你的教案;没有完美的课堂,只有属于你的课堂”。

附件:

|

|

苏公网安备 32041202001126号

苏公网安备 32041202001126号