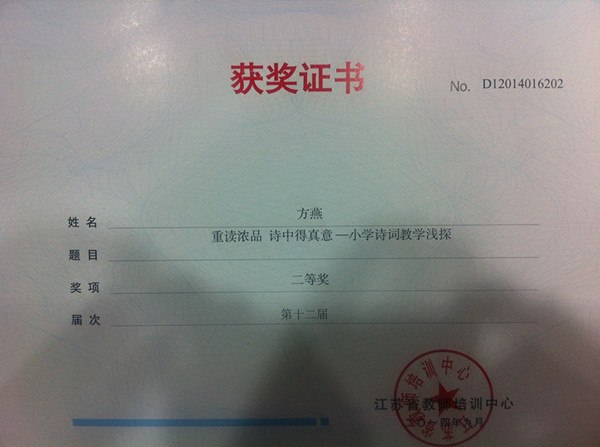

论文获奖:《重读浓品 诗中得真意》(方燕)

发布时间:2014-10-08

点击:

来源:本站原创

录入者:方燕

|

“蓝天杯”教学论文

|

重读浓品,诗中得真意

——小学诗词教学浅探

单位:江苏省常州市武进区马杭中心小学

姓名:方燕

邮编:213162

电话:13401321315

摘要: 纵观苏教版小语教材,曾经被冷落一时的诗歌,又重新回到了它应有的文学位置,尤其是现代诗歌,重新占据了举足轻重的一席之地。每一册,每一本,总有两三篇图文并茂,格式工整的现代诗歌。这些诗歌,形式多样、内容丰富,用形象凝练的语言,营造了优美的意境,秉承了中华民族深厚的文化底蕴,饱蘸了诗人爱生活、爱自然的感情,在感情抒发上显得更加奔放。相信每个学生经过六年的熏陶,都能从中有所收益。但如何通过诵读、品味,走进诗歌的意境,走进作者的内心,与作者进行心灵的对话,与作品产生心灵的共鸣,充分吸收诗歌中蕴含的丰富的精神营养,正是我们小语教者面临的一大难题。在诗歌教学中,笔者大致从以下三个方面入手,依托教材文本,通过语言文字,趣读,唤起诵读的热情;释义,淡化过度挖掘;趣品,引领深层感悟,效果颇佳。

脍炙人口的古诗词,是中华民族几千年岁月淘洗流传下来的精华和典范,诗词中蕴蓄着的民族精神和品格,更是我国文学史上最有生命力的瑰宝,时间流逝,它们更见璀璨,诵读经典也越来越受到老师、学生、家长的重视。但在具体的课堂教学中,由于其短小精练,许多老师仍会选择课前课后等一些边边角角的时间,教上一两首,并且考试考什么就教什么。一般来说,古诗的课堂教学还停留在“读熟—解释诗意—背诵(默写)”这样的三步曲上,真正花上一两堂课的时间来细细研磨的并不多。老师教得无趣,学生学得乏味。

怎样打破常规,让老师教得轻松,学生学得有趣,最好能够事半功倍?这是我们语文老师想要探讨的一个问题。在日常的诗词课堂教学中,我经常尝试这样教学:

一、趣读,唤起诵读的热情。

小学教材中出现的诗歌,都是一些浅显而又经典的作品,像《静夜思》、《春晓》、《江雪》等,类似于儿童常念的儿歌,文辞优美,压韵上口,便于记诵。

要做到益学生之心智、怡学生之性情、滋养学生之人生,引领学生诵读是经典诗词教学之根本。低、中年级的孩子还处于天真烂漫时期,活泼又好动,沉闷的课堂教学只会让他们消极接受,效率不高。以苏教版第八册《古诗两首》——《池上》和《小儿垂钓》为例,这两诗都是描写儿童诗,两诗生动活泼,教学时,我刻意把两诗放在一起教学,所以在读诗这一板块时,先初读正确,再读节奏,那怎样让学生乐读呢?

(课堂实录):

师:老师想出一个办法,可以让你读诗有趣一些。你们看——

(师拍手读诗,生跟着念)小娃/撑小艇/,偷采/白莲回/。不解/藏踪迹/,浮萍/一道开/。

师:这样读有趣一些吧?想一想,还可以用什么形式读诗?

生1:我想用一边跺脚一边读诗的方式来读。

(学生一边跺脚一边读,其他学生也情不自禁地跟着读。)

生2:我想一边敲打桌子一边读。

(学生一边害羞地拍桌一边读,其他学生也情不自禁地边拍边跟着读。)

生3:我想一边打响指一边读。 (老师和同学们帮助他一边打响指一边读。)

师:刚才同学们说了好几种方式,非常好,但是都是一个人读的,可不可以采用两个人一起合作的方式呢?比如,你们最喜欢的拍手游戏,也可以边玩边读诗呀,我们一起来!

(学生兴奋地两两组合,边拍手边读诗,兴致勃发!)

……

师:同学们想出了很多办法来把读诗变得有趣,现在,你们就自由选择最喜欢的方式,把这两首诗都美美地读一读。

(学生兴致勃勃地用跺脚、拍桌子、拍腿、两人拍手……等形式诵读两首诗)

(老师在学生练习了一段时间后,指名读。)

师小结:刚才同学们手舞之,足蹈之,摇头晃脑,你们觉得这样读诗读得有趣吗?

生(齐):有趣极了!

师:那以后,你们也可以用多种形式,把诗读得有趣一些,让学古诗变得轻松有趣好不好?

我鼓励学生采用多种形式拍打节奏,解放他们的手和脚,让孩子手舞之,足蹈之,快乐地动感诵读。意图让学生从被动的诵读记忆中解放出来,主动参与,积极背诵,激发他们浓浓兴趣,最好课堂内读了,下课后还想读,休息时也诵读,游戏时也诵读,这叫课内带动课外——“以内养外”,施行下来,诵读的效果非常好。

张厚感先生认为:重音、节奏,抑扬顿挫不作为硬性要求,只要学生能读得清晰、流利、感情恰如其分就行。我认为要真正把感情读得很准确,则重音,语速、语调等不能不考虑,因为诗人的感情主要是通过这些来体现的,尤其高年级教材中的诗词或者是课外拓展延伸的经典,帮助学生读好了,有助于学生对作品的内容和情感等的体味。只是教学时,教师可示范一二,其余让学生揣摩朗读。

二、释义,淡化过度挖掘。

学习古诗词,有的主张详解深说,弄通弄懂,于是,课堂上老师就让学生逐字、逐词、逐句地做解释,教学目标单一,等做完这些解释,也下课了。时间花费了不说,学生就像在百花园门口徘徊,不得入内,败兴而归。其实,对于朗朗上口的诗文,学生借助工具书,完全能对字词进行自主理解。另外,有些古诗词在内容和形式上与当代语言有较大的距离,有些语词别说读“百遍”,就是读“千遍”也是难以理解的。

本人认为对诗词意思的理解要:“不求甚解”,但要“粗知大意”,当然,“不求甚解”不等于“无须理解”,粗略地讲解或提示,让学生在粗知其大意内容的基础上再熟读成诵,我们认为这还是很有必要的。

具体在教学中,我会帮助学生掌握理解诗意的方法,比如:⑴查字典或阅读《语文同步拓展训练》、古诗词理解等工具书;⑵看课文插图;⑶请教老师、同学等,经常放开手让学生自己去理解诗意,感觉学生反而收获挺大。为了让每个学生能大概地解说诗意,课堂上也安排小组互相练说,不懂处质疑,如果遇到共性的问题就集体讨论。就像有位老师说的:“理解诗意就如平地挖井,挖到清泉大家喝上两口就可以了,一直往下挖,就是泥浆了,我们不需要过度阐释。”

语文积累确实是一个复杂的过程,对某些内容的理解、感悟、鉴赏很难一次完成,往往要随着生活经验、阅历的增加多次反复。所以,我们认为在小学阶段的孩童以强记为主,不求甚解的原则应该是对的。

三、趣品,引领深层感悟。

意境是诗歌的生命。意境的广阔内涵给学生留下了自由开掘的空间,品味它们就会“掬水月在手,弄花香满衣” 。

但是,我们在平时的古诗教学中经常碰到这样的现象:老师激情有余,学生悟情不足;教师情有独中,学生无动于衷,这很让我们困惑。诺贝尔文学奖的英国伟大诗人艾略特说:“像你闻到玫瑰的香味那样地感知思想,不要让思想直接地道出,而是让它找到‘客观联系物’,让情绪找到它的‘对等物’。”怎样让学生入情入境呢?

1、 补留白之处,还诗歌场景。

金开诚先生指出:诗词赏析始终离不开一个“想”字。在诗词品悟中,根据文字进行再造想象,可以补充诗人有意留下的空白,还原诗歌的场景,获得更高的审美享受。诗词的省略跟意象的组合有关,所以要求学生利用想象填充省略的部分。比如五年级课文:贾岛的《寻隐者不遇》:“松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。”明明是三番问答,至少要六句才能完成对话,但贾岛采用答话包孕问话的方法,精简为二十个字。这就有如电影里蒙太奇手法,一个意象接一个意象,一个画面接一个画面,镜头之间留下大量的空白,在教学中让学生品读时,我让他们根据自己的生活逻辑、经验放飞想象去补充还原对话,学生乐在其中,很有成就感。

2、探景物描写,悟景中之情。

更多的时候,为了学生更好地感悟诗的意境,我们会给学生创设一个具体的情景,带着他们一起放飞想象。比如我教《池上》:

(课堂实录)

师:《池上》这首诗简单明了,一读就懂,但仅仅懂得诗意还远远不够,都说诗中有画,读了这首诗,如果让你来给诗配上一幅画,你会画上哪些景物?

生:我会画上一个小孩,一条小船,还有白莲,一些浮萍。

师:老师根据你们所说的景物,把这首诗改了改,(出示“ 娃撑艇 偷白莲 不解藏 一道开”),读一读,你有什么发现?

生1:我感觉你改得更简单了,但意思没有改变。

生2:我感觉你改的比原来的诗更简洁,但意思好象更清楚了,让人一读就知道诗中写了什么。

师:是呀,老师给诗减了一下肥,这就叫把诗读瘦了。字数少了,留给我们想象的空间却更大了。现在请同学们插上想象的翅膀,闭上眼睛……

情景创设:(幽雅的古筝曲轻柔地响起——老师轻轻地描述:

一个夏日的清晨,几朵白云悠闲地飘浮在瓦蓝瓦蓝的天空,初升的太阳明媚地照耀着大地,湖面吹来阵阵凉爽的清风,满池的荷花开的格外娇艳……

同学们,这美丽的情景你们看到了吗?这是一池怎样的荷花?这个小娃娃又是怎样偷采白莲的?选择其中一个情景美美地写下来。

生:(在音乐声中尽情想像,静静地描写。)

师:同学们可以放下你手中的笔了,现在,我们来交流一下你所想象到的画面。

生1: 盛夏,那些荷花在水面上娇艳地开放着,一阵微风吹过,清香扑鼻而来。在碧绿的荷叶的衬托下,荷花是那样的迷人。它们有的还是花骨朵,有的已经开放,给人以纯洁雅致的感觉。这真是一幅绝美的画啊!

生2:碧空如洗,艳阳高照,池塘中一个个大莲蓬,新鲜清香,多么诱人啊!一位五六岁的小孩划着小船在偷采白莲,他迅速采了几个,准备回家。小艇从池塘上划过,形成一条“池上小道”。小娃的脸上露出了笑容。

生3:夏日炎炎,池塘里盛开着清香诱人的荷花。娇滴滴的,这真是一个阳光快乐的早晨。看,那边的绿色身影是个小孩儿,他禁不住荷花的清香,莲蓬的香甜,偷偷地采了好几朵荷花,然后撑着小艇快速离开。他越划越远。可是他不知道身后绿绿的浮萍一下子泄露了他的秘密。

……

师:同学们你们真会想象,在你们的笔下,我感觉白居易写的《池上》仿佛变成了一副活的画向我们走来。此时,在你的眼前,你仿佛看到了一个怎样的小娃?

我让学生给诗配画景物后,就给《池上》“趣味减肥”,让学生去发现减肥后的意思更简洁明了,字数少了,但可以想象的空间却很大。接着,我又创设了一个情景,用音乐让学生放飞想象。学生身在课堂,却“思接千载、视通万里”,再用笔丰富古诗描绘的画面,这个设计意图让学生品与写结合,边品诗边想象,填补诗句的含蓄和跳跃,如临其境,如闻其声。

3、赏关键字词,品无穷韵味。

所谓诗眼,是指一首诗或一句诗中最精炼、最传神、最关键的一个字。教学中如果抓住重点词句分析,那么就能提领而顿,百毛皆顺。

诗眼一般在什么地方呢?每首诗都有不同,可以是动词、形容词、副词等,一般在动词上。因为动词能表现事物的发展变化,矛盾斗争,最能体现诗的意境。所以鉴赏诗,首先要在动词上下功夫。以动词作诗眼的脍炙人口者,比比皆是。我在教学《小儿垂钓》时,发现学生对“遥招手”理解有歧义,如果能透彻理解这个词,学生能更好地理解小儿的可爱。于是,我这样设计:

师:诗中有画,诗中有情。刚才大家用手中的笔再现了《池上》这幅画,现在我们再细细品读《小儿垂钓》,展开想象,然后,你们试着用表演,让这幅画活起来,好不好?

生(兴奋地):好! (各自读诗以后,同桌互演)

师:哪一组同学为大家来表演?

师:(学生表演了一遍以后,老师采访那个“小儿”):请问,你不说话却摆摆手是什么意思?

生:我正在钓鱼,摇手表示我不知道,请他快走,不要影响我钓鱼。

(另一组学生上台表演)

师:请问,你先摇摇手,后来又向他招招手是什么意思?

生:摇摇手是叫他不要吵,影响我钓鱼,我招招手是想让他走近一些,我可以轻声地告诉他。

学生在读懂诗意后,用表演的形式让诗歌的画面活起来,同时,在表演的具体情景中化解“路人借问谣招手”这一难点,再现了一位专心垂钓又心地善良的可爱孩童形象,有效地加深了学生对小儿的形象感悟。

写到这里,感觉要做好经典的诵读,意境的探寻,以上几种方法肯定不是唯一和相互孤立的。我们教者应当根据实际情况,寻求最佳的教学思路,多角度、多层次地引领学生鉴赏,让他们的个性在诗风词雨中尽情沐浴,潜能在诗情画意间从容释放!

附件:

|

|

苏公网安备 32041202001126号

苏公网安备 32041202001126号