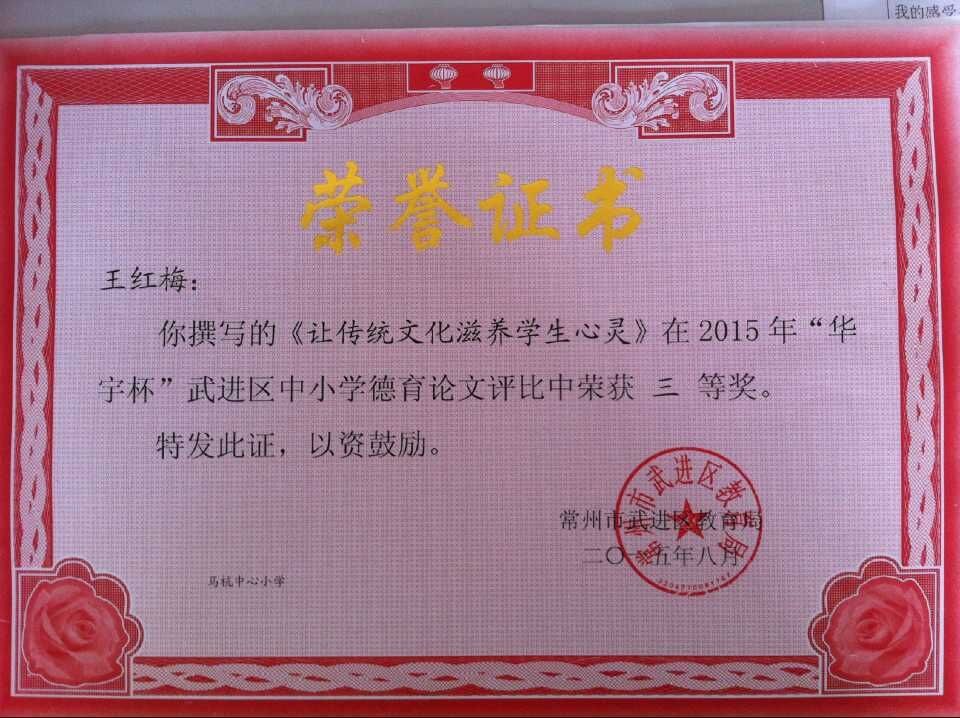

获奖论文:让传统文化滋养学生心灵

发布时间:2015-09-09

点击:

来源:本站原创

录入者:王红梅

让传统文化滋养学生心灵

作者简介:

姓名:王红梅 单位:常州市武进区马杭中心小学

职称:中学高级 电话:13584538839

摘要:

中国的传统文化讲究道德修养、修身克已,讲究以他人和社会为重,以“孝”为根本,以“和”为核心。以传统文化培养学生的优良品德,用中华美德和民族精神滋养学生心灵具有深远的意义。如何弘扬“传统文化”,培养学生的优良品德呢?具体做法是:在语文课堂中渗透,在课外阅读中积累,在实践活动中传承。持之以恒地学习传统文化,就是从小给人扎善根,这善根扎得越深,将来的成就越大。从小让孩子学习传统文化就能滋养孩子们幼小善良的心灵。

关键词:传统文化 渗透 积累 传承 品德

正文:

改革开放以来,随着经济的迅速发展,多元文化思想进入中国社会,多元化的价值观取向也随之出现。小学生正处于一个人生观、世界观、价值观初步建立的过程中。教育的本质是教会学生学会学习、学会做事、学会做人,其中,如何教会学生做人,就是帮助学生树立正确的人生观和价值观,应当是教育工作者的第一要务,也是教育工作必须优先解决的问题之一。中国的传统文化讲究道德修养、修身克已,讲究以他人和社会为重,因此,以传统文化培养学生的优良品德,用中华美德和民族精神滋养学生心灵具有深远的意义。

一、对“传统文化”的认识

中华传统文化博大精深,以儒家学说为中国传统文化的主流和重要组成部分,其宗旨是以仁爱为本。归根结底,就是教育人人为善,教育人人求仁。儒家关于修身齐家治国平天下的理念,都把修身作为重点。

1、“孝”是中华传统文化的根。

“百善孝为先”。孝,上面是一个「老」字,下面是一个儿子的「子」字,许慎《说文解字》对其的解释为“孝,善事父母者,从老省,从子,子承老也。”“老”代表着年老的双亲;“子”,代表子女;“老”在上,“子”在下,会合其字即意味着:“做子女的,顺承父母,那就是孝”,从行动上来看,“子”背着“老”,涵义即说父母年老体衰行动不便,须子女背着代步,其中充满着感恩、报恩、关怀之意。孝敬父母有三层意思:不仅仅要养父母之身,而且要养父母之心、养父母之志。《弟子规》中说的“冬则温,夏则凊;晨则省,昏则定”,讲的是养父母之身。《论语》中说:子游问孝,子曰:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养,不敬,何以别乎?”也就是说尽孝道,首先得赡养父母,但这远远不够,还得尊敬他们。否则就和养狗、养马毫无区别。《弟子规》中说:“身有伤,贻亲忧;德有伤,贻亲羞。做一个身体健康,品行端正的人,让父母放心,不使父母蒙羞,就是“养父母之心”。 《孝经》上讲:“立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。”父母养育我们、教育我们,也是希望我们能够对社会有所贡献。这个时候我们能够利用自己的学识与能力为国家,为社会做出应有的贡献,实现了父母未竟的心愿,也就养了父母之志。

2、“和”是中华传统文化的核心。

中国传统文化的和谐思想,包括了5各方面:身心和谐、人际和谐、天人和谐、政令和谐、协和万邦。身心和谐,在《论语》上说:“君子坦荡荡,小人常戚戚。”人际和谐,就是我们经常提及的“五伦大道”。那就是“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信。”天人和谐,那就是人与自然之间的和谐。人的身体健康要与自然界的规律相吻合,顺着自然界的规律生活。政令和谐,中国自古以来就提倡国家的法治规章、政治政策,一定要与天道、与人道、与历史文化的传统相吻合。协和万邦,讲的是世界各个国家和谐相处。

二、如何弘扬“传统文化”, 培养学生的优良品德

1、在课堂教学中渗透

①把握文章主旨,提高道德认识

现行语文教材中贮积着丰富的传统文化知识,具有深厚的文化底蕴,选文的字里行间处处流淌着传统文化浓浓的鲜活血液。教师要注重引导学生求真求善求美,感悟文章的主旨,提高学生的道德认识。

如苏教版语文第二册第12课《陈毅探母》是一篇情感较为深厚的文章,讲的是陈毅元帅回乡看望生病的母亲的故事,表现了他对母亲的孝顺。教学时,我让学生自读课文,想一想陈毅为母亲做了几件事?学生通过自读,能归纳出“询问病情”和“洗衣服”两件事。我又让学生比较“一进家门,陈毅就来到母亲床前,拉着她的手,细心地询问病情。”和“回到家后,陈毅来到母亲床前,询问病情”这两句话的不同,让学生体会陈毅对母亲的关心。在“洗衣服”这一件事情上,我让孩子联系实际,你的爸爸有没有帮爷爷奶奶洗过衣服,进一步体会陈毅元帅对母亲的那份爱。总结时,我提出了“你觉得陈毅元帅是个怎样的人?”这一概括文章主旨的问题,孩子们说出了陈毅是个孝顺母亲的人、关心母亲的人、爱母亲的人。通过学习,孩子们明白了什么是孝顺,提高了自己的道德认识。

②抓住关键词句,激发道德情感

中华民族是一个文明礼仪之邦,几千年来,人们视孝亲尊贤为美德。这种美德就蕴含在一篇篇课文的字里行间。在课堂教学中,我们可以抓住这些关键词句,唤醒学生的情感体验、点燃学生的情感之火,使他们在情感共鸣中形成道德认知,塑造优良品德。

如苏教版语文第四册《沉香救母》(一)(二)两个故事。第一篇主要讲沉香立志救母,拜师学艺。第二篇主要讲沉香不畏艰险,劈山救母。两篇课文联系密切,前后贯通。“救母心切”是贯穿在这两篇课文之间的情感线索。不管是沉香在救母之前“习武练功”所受的劳苦还是在寻母途中尝遍的“千辛万苦”,“ 救母心切”这一情感始终是他前进的最大动力。在教学(一)时,我们可以抓住沉香刻苦练功的句子,让学生体会到沉香为了解救妈妈,是如何刻苦练功的。比如引导学生联系生活实际,体会“寒冬腊月”、“盛夏酷暑”、“起早贪黑”、“腰酸背疼”、“很想……但……一……就……”、“几年”、“终于”、“高强的武艺”等词句,从而感悟沉香坚忍不拔的毅力以及对母亲的一片孝心。《沉香救母》(二)中,要让学生体会到沉香为了解救母亲,一路上吃尽了千辛万苦。教学一、二自然段,抓住“救母心切”、“奔去”、“不知翻过了多少座高山”、“不知跨过了多少道深涧”、“饿了采几只野果充饥”、“渴了捧几口泉水喝喝”、“一个个血泡”、“一道道血痕”、“一点也不在乎”等词句,让学生通过反复朗读,体会沉香不畏艰险、一往无前的精神,在联系前文的基础上进一步体会沉香的“孝心”。 在反复朗读中体会沉香内心的情感,走进人物的心灵,点燃了学生的道德情感。

③创设情境表达,指导道德行为

在课堂教学中,精心创设情境让学生自由表达,既能培养学生的语言能力,又能把对学生品德行为的指导蕴含其中。

如苏教版语文第三册第6课《一株紫丁香》,这是一首情感丰富、意境优美的诗歌。孩子们为老师种下的一株紫丁香,是对老师的问候与感激,代表了孩子们对老师真诚的爱。在教学最后一小节时,我启发学生想象,老师又香又甜的梦里会梦到些什么呢?学生回答“老师会梦见自己班的学生个个考100分;老师会梦见学生个个上课认真听讲;老师会梦见小朋友积极举手回答问题;老师会梦见每一个小朋友的作业都能认真完成……”在自由表达的同时,孩子们明白了爱老师究竟应高怎样去做,促使了学生良好品德的形成。

2、在课外阅读中积累

我们中华民族的古典文化博大精深、源远流长,经典名著凝结了前人对于人生、社会和大自然的观察与理解,凝结了五千年文明的悠久历史,闪烁着中华民族智慧的光芒。学生徜徉在这些经典名著中,通过口诵、心记、脑思,背诵佳句,熟记成语,关注故事中主要人物的观点,有自己的看法、体会。如此日积月累,潜移默化,受到思想的启迪,情感的熏陶,让中华文化发扬光大。

①诵中华经典,提高道德修养

古往今来,学习儒家经典被认为是人格养成与能力培育的途径,是一个人的终生修为。人格之养成,关键在于其年少之时。以最优秀的精神、最经典的文化,开启其智慧,培养其德行,不仅可收到事半功倍之效,更可成为其成就一生的源头活水。

对小学生来说,《弟子规》这本经典可谓不得不读。《弟子规》,为清代康熙时山西绛州人李毓秀所作,它是学童们的生活规范。全篇除总叙外可分为四大部分,每个部分都有一个中心,分别是孝悌、谨信、博爱和勤学。自清代开始传授以来,几乎没有任何一部蒙学读物比它更为风行。细细品读《弟子规》,你会觉得每一句都集传统文化教育思想之精华。读诵和落实《弟子规》能帮助孩子们树立正确的人生观和价值观,知道要做一个什么样的人。在日常生活中,应该怎样做,不应该怎样做,心中明明白白,从而改掉以前的坏习气,养成良好的生活习惯,培养学生仁慈善良的心性,增强明辨是非善恶美丑的能力。

还有一些经典也值得孩子们去读。如《三字经》取材典故,包括中国传统文化的文学、历史、哲学、天文地理、人伦义理、忠孝节义等等,而核心思想又包括了“仁,义,诚,敬,孝。”背诵《三字经》的同时,就了解了常识、传统国学及历史故事,以及故事内涵中的做人做事道理。再如经典诗词的诵读,引导学生感受诗歌内在的节奏、韵味、旋律,感悟诗人的情感思想,从而陶冶道德情操,提高审美情趣,丰富精神世界,提升孩子的语文素养与人文素养。这对孩子未来的发展将会终生有益的。

②读美德故事,学习道德楷模

中华民族是世界历史上最古老的民族之一,始终巍然屹立于世界的东方,不但文明没有中断过,而且越来越发展繁荣、兴旺发达,原因固然很多,但是有一个显著的、世人公认的优点就是重伦理、讲道德,几千年来一直流传着爱国奉献、勤俭节约、自强不息、仁义礼智、见义勇为、诚实守信、助人为乐、孝老爱亲、爱护环境、公而忘私等等传统美德,留下了丰富多彩,而且极其动人的大量事迹。中华美德故事,蕴含着中华民族优秀的民族精神、崇高的民族气节、高尚的民族情感、优良的道德品质,以及良好的道德习惯,具有强大的生命力感召力。阅读中华美德故事,你能感到历史时代的道德楷模又“穿越”回到了我们身边,让我们感动,引我们向善而行。

3、在实践活动中传承

接触传统文化的途径很多,但是各种途径的作用和有效性并不一样。精心组织实践活动让学生自主探究中华传统文化也是一个非常行之有效的方法。

首先,教师可以利用祖国传统节日开展丰富多彩的实践活动,探究传统文化。如在端午节来临之际,引导学生采集和端午节相关的一些信息:端午节有哪些别名?端午节的来历与哪些著名人物有关?你知道屈原、伍子胥的生平事迹吗?端午节有哪些传统习俗?再亲手包一包粽子,亲眼看一看赛龙舟,将端午节的民风民俗很好地传承下去。

其次,在传统游戏中了解传统文化。游戏作为一种大众娱乐方式中最为重要的一部分,不仅仅是用于启发智力,朋友娱乐,他也同样属于传统文化的一种重要载体,甚至相比于单调的书本形式而言更易被人们所接受。从小到大,游戏都一直陪伴着每一个人,无论时间早晚,地域远近,每一个人心中都有一些难以忘怀或是无法割舍的游戏,从古人的蹴鞠,斗蟋蟀,投壶,抽陀螺再到近代的跳皮筋、滚铁环、跳房子、老鹰抓小鸡…游戏可谓是无处不在。而反观这些游戏,哪一个不是承载着丰厚的文化底蕴,散发着传统的魅力?所以可以这么说,一个游戏或者是一种游戏方式是离不开传统文化的,而只有与其紧密相连,互相交融,才能让其散发出独特的魅力,为人所喜爱。所以,这些真正的有灵魂的我们自己的游戏,要用我们的力量将它发扬光大,让传统文化陪伴着我们一代代传承下去!

中华传统文化是人类文化史上最优秀、最辉煌的先进文化,让传统经典回归教育,是历史的必然,也是改革开放新时期对教育的呼唤。它和生命一样,生生不息、代代传承。教师应该携起手来,共同为弘扬民族优秀文化,塑造祖国下一代的健全人格,创造美好未来而不懈努力。对传统文化的学习要持之以恒。学习传统文化就是从小给人扎善根,这善根扎得越深,将来的成就越大。传统文化好比“防腐剂”和“洗涤剂”。从小让孩子学习传统文化就能提升孩子抗拒污染的能力,滋养孩子们幼小善良的心灵。大家都学传统文化,人人心灵向善,社会不就和谐了吗?

参考文献:

[1] 程芳.让古诗文滋养学生的心灵——关于小学古诗文教学的思考与尝试.湖北教育:教学版.2008.

[2] 田玉清.让学生在传统文化的滋养中成长.甘肃教育.2010.

[3] 段倩倩.雅言传送文明,经典浸润人生——让学生受益于传统文化的滋养.新课程:小学版.2012.

[4] 邹运和,王月红.国学滋养师生心灵诵读彰显学校特色——让学生徜徉国学经典熏陶之中.天津市教科院学报.2013.

附件:

|

|

苏公网安备 32041202001126号

苏公网安备 32041202001126号