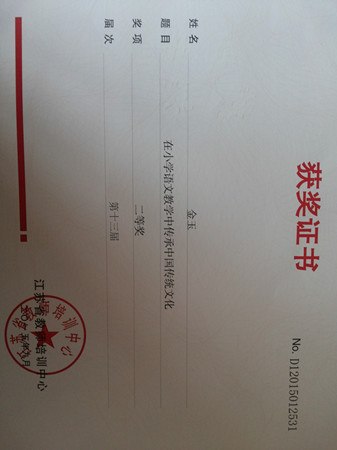

获奖论文:在小学语文教学中传承中国传统文化

发布时间:2015-11-02

点击:

来源:本站原创

录入者:金玉

常州市武进区马杭中心小学 金 玉 213162

摘要:

小学语文教学中有机渗透传统文化是我校课题,已经研究两年。我们在实践中获得,在研究中成长。我们主要在校园文化、课堂教学、实践学习、诵读活动等方面做了一些探索。把民族传统文化的精髓有层次、有深度地渗透在每个教学环节中,内化在师生们的自身素养中,让优秀的传统文化随着时代的发展依然能绽彩流芳,是我们今后将为之努力的目标。

正文:

一、校园文化彰显研究特色

苏霍姆林斯基说:“只有创造一个教育人的环境,教育才能收到预期的效果。”学校是学生成长的摇篮,教室是学生的学习主阵地,一个书香飘逸的文化环境,对学生必将产生耳濡目染的有益影响。自课题实施以来,我们在“创设经典诵读环境”上大做文章,巧作文章,作好文章,激发学生诵读的兴趣和激情,使校园处处充盈着经典的魅力,国学的魅力,真正让校园成为学生诵读经典诗文的乐园。

1.流连文化校园,沐浴经典气息

让校园的每个角落都会说话。在校园文化建设中,我校不仅在图书馆、阅览室张贴读书标语,在校园内的走廊、宣传橱窗等阵地张贴宣传标语、宣传画、名人名言、古诗词等。

(1)精心建设了一条古色古香的文明小径,专门在这里收藏了经典范本《三字经》和《弟子规》。漫步这条文明小径,学生仿佛穿梭在经典的长河里,在潜移默化中 ,“仁、义、礼、智、信”的精神文化已渐渐沁润颗颗童心,这种水滴石穿的教育力量能推动学生养成良好习惯,规范行为举止,提升道德修养,更赋予学生高雅的文化气质。

(2)开辟别具一格的“阅览角”。 子曰“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”兴趣是最好的老师,而实践活动正是激发孩子读书兴趣、克服厌倦点的最佳手段。我们师生齐动手,在每层楼的过道中都安置了一个色彩鲜艳、情趣盎然的阅览角,堆放了各种书目,一下课学生三三两两就会去浏览,阅读一会儿。

(3)堪称东南亚一流的南田书苑起到更为直接的作用。每天课余书苑中总是能看到学生的身影,在经典文化中熏陶。

2.徜徉书香教室,浸润诗性童心

教室,是每个学生成长中朝至暮回的重要驿站,是学生学习、生活、交际的主阵地,是老师授业育人的前沿阵地,是师生情感共生互鸣的精神家园。

(1)置办小图书角。“腹有诗书气自华”“书是人类进步的阶梯”许许多多的至理名言都强调了读书的重要意义。为营造书香教室,各班积极置办小图书角,珍藏优秀书籍少则三五十,多则百余本,书目登记造册,借阅记录详尽。学生在午读的30分钟时间可以遨游书海,增长智慧,放飞个性,享受读书的快乐。

(2)推行“好书同享”的栏目。师生定期在黑板上推荐适合学生年龄特点和阅读兴趣的共读书目,做好学生阅读的风向标,每月开展班级读书交流会,师生共写读书随笔发送至校园网“书海泛舟”专栏。

(3)布置温馨雅致的“日有所诵”小花园。每周由学生在板报专栏里轮流抄录唐诗宋词、论语对韵、童谣歌赋,老师们每天则带着学生晨读暮省,直至熟背如流。

书香四溢的教室是学生学习活动的主要场所,学生与经典文化“天天见”,抬头便见诗文,见面就会吟诗颂词,闲来便捧读好书。

二、课堂教学折射研究特色

课堂是课题研究的主阵地,离开了教学实践,课题研究就会失去生命力。因此,我们始终把课题研究工作和课堂教学紧密结合起来,使课题研究牢牢扎根在课堂这块肥沃的土壤之中。自开题以来,课题组教师就有计划、有步骤地开展了传统文化有效课堂教学的研究,坚持每个学期都开展研讨课活动,将传统文化渗透到阅读教学中去,取得了良好效果。

1.立足课内阅读,探索高效的课堂教学模式

2.依托教材拓展,厚实学生的阅读底蕴

教材中每一篇美文几乎都有一个浓缩的生活场景,几乎都有一段浓缩的历史。如何在诵读、理解的基础上还原历史,还原生活场景,让学生能更深刻地了解到它们的美感?我们在教学经典诗文时就应抓住时机适当延伸,拓展诵读面,扩大储存量。

(1)基于主题的拓展。如李泱老师指导学生学完练习中的《红灯记》后,组织学生了解京剧,听一听,然后再了解一些其它戏曲,从而对我国的独特传统文化产生崇敬和热爱之情。勇璐炎老师带领学生在学完王维的《九月九日忆山东兄弟》,给学生补充思乡诗《泊船瓜洲》《秋思》。张春燕老师教学完《黄山奇松》,组织学生开展“黄山四绝”的调查研究,出一张小报,通过了解实践,感受到祖国的大好河山……

(2)基于体裁的拓展。一般在教学完某一类文体之后,老师就向学生推荐同类体裁的读物,指导学生运用课内学到的阅读方法进行课外阅读,以达到课内得法、课外受益的效果。如金玉老师在执教完《牛郎织女》后,推荐同学读《孟姜女》《梁山伯与祝英台》等民间故事。方燕老师带领学生学习了《三打白骨精》之后,推荐同学读《西游记》,演绎经典故事的场景,感受神话故事的魅力。吴敏菊老师教学了《三顾茅庐》之后,学生开展《三国演义》读书交流会。张林亚老师教学了《有趣的发现》,就介绍《科学家的故事》让学生了解更多科学家轶事……

(3)基于作者的拓展。针对语文教材中出现的著名作家,我们引导学生走近名家作品,了解名家的系列作品以及大家风范。如学罢《闻官军收河南河北》,请学生收集交流杜甫其他的诗作,感受他现实主义的诗风。我们还组织学生到图书馆、互联网搜集资料,撰写“李白、孟浩然、王维、李清照”等名家生平、诗文的研究小报告。

(4)基于风格的拓展。潘兴芳老师的文包诗赏析课《黄鹤楼送别》就是基于教材之上后拓。潘老师对经典诗文资源进行了有效的开发利用,相机补充了李白、杜甫的诗文,学罢绵长惆怅的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》再来赏读豪迈奋发的《送杜少府之任蜀州》,让学生同时感受古代文人送别时别样的情怀。

这样的拓展训练,打开了学生课外阅读的新视窗。当学生有了一定数量的积累后,我们还尝试跳出教材,组织学生开展“与经典有约”的手抄报比赛,“节日知识竞答现场赛”、“诗词配画作品展览”等活动。在小型多样的活动中,学生的品味在一步步提高,他们深切地感受到在古典文学中,自己所知仅是沧海一粟,从而激起他们更强烈的学习经典诗文的欲望,孜孜不倦地主动积累。

3.有机整合艺术学科,彰显经典文化的魅力

我们除了在语文教学中充分渗透经典文化,探索有效的教学策略,还把美术课的色彩、图形的审美和音乐课的音韵美融入经典诵读中,让经典诵读在艺术美中更显魅力。老师执教的《古诗配画》,意在“以美带学,借学促美,陶冶情操,全面发展”,将古代语言文字中含有的大量美的因子,通过学生笔端构画出来,使之想象力得到培养,表现力得到提高,绘画语言得以丰富。音乐课上引进经典的内容展开教学,丰富了教学的形式。我们沿用古人的方式吟唱诗歌,确实能起到一定的效果。例如学习《忆江南》时,老师让学生在学唱之前,根据这首词所要表达的思想内涵,指导学生配乐吟诵。当经典文化与艺术形式完美邂逅,经典的魅力将无限扩张,渗透学生的内心与灵魂,效果无以复加。

三、多种形式推进诵读活动

不管社会怎样变迁,不管科技怎样进步,不管教育怎样改革,我们都必须让孩子们在人生记忆力最佳的时期,诵读名家名篇,诵读千古美文,让文化经典占据他们的心灵。

有幸的是,我校孩子接触到了经典文化,诵读了《三字经》《弟子规》等经典教材。过去不断寻找家庭教育的有效方法,早在二千年前我们的祖先就教给我们了,只是我们把它丢弃了。《弟子规〉就是我校师生要找的金钥匙。它既可以填补现代家庭教育内容的空白,也是培养育人具体落实的好教材。通过一段时间的教学实践,我看到了《弟子规》的教学成果。孩子的变化首先得到了家长的认可。

有幸的是,我校孩子接触到了经典文化,诵读了《三字经》《弟子规》等经典教材。过去不断寻找家庭教育的有效方法,早在二千年前我们的祖先就教给我们了,只是我们把它丢弃了。《弟子规〉就是我校师生要找的金钥匙。它既可以填补现代家庭教育内容的空白,也是培养育人具体落实的好教材。通过一段时间的教学实践,我看到了《弟子规》的教学成果。孩子的变化首先得到了家长的认可。

在我校每次的晨诵、午读、语文综合实践阅读课中,教师会精心选择必读和选读的书目。机械记忆是一件枯燥乏味的事情,但如果我们能丰富的形式会使学生的积累活动焕发生机活力。五年级开展了“寓言故事大讲堂”活动,六年级举行了《水浒传》品读会……基于此,各年级的课外阅读每学期都有必读书目,低年级的《三字经》《弟子规》《笠翁对韵》《日有所诵》、中年级的《叶圣陶童话》《窗边的小豆豆》《西游记》,高年级的《上下五千年》《三国演义》《水浒传》《史记》《增广贤文》《论语》等,通过诵读,学生们不仅吸收了诸多知识,还懂得了许多为人的道理。我们还要求家长要营造家庭读书的浓厚氛围,注意培养孩子的读书习惯,每天的家庭作业后必须阅读30分钟,每天用阅读积累卡记录诵读的收获与感受,把读书视为生活的一部分,让读书成为一种习惯。每学期学校会评出“读书小明星”和“书香班级”。

作为语文教师的我们,要充分引导学生阅读,以更好地引导写作。我们认真捕捉每一次练笔机会,对学生进行传统文化教育。如以“感恩”为话题,先让学生理解“感恩”的内涵,回去给妈妈洗一次脚,或者说声“妈妈,我爱你”,从实实在在中接受传统文化教育,然后进行写作训练。最近一两年来,学生在各级各类杂志书报上获奖,在武进教育网学生园地中经常看到我们学生的习作。

四、寻找乡土文化,开展综合性学习活动。

地方风土民俗,凝结着民族精神和民族情感,承载着民族的文化血脉和思想精华,教学之余,我们还要求学生利用假期开展社会实践,找寻乡土文化。作为一个出生在菊花之乡——恽南田的后人,没有理由不了解南田文化的博大精深。因此,我们将学生分成小组,让学生进行社会实践,探寻根源,挖掘内涵,完成社会实践调查报告。我们开展了旨在弘扬传统文化的精神内涵的“感恩教育明志,经典诵读致远”主题思想教育实践活动。以主题班会、队会、感恩记事、感恩行动、经典诵读、亲子读书等实践活动来培养学生的人生观、价值观、感恩意识、奉献意识。我们在综合实践活动中让学生制作工艺品、包馄饨、刻纸、打毛线衣、包粽子等等,这些适合在不同地域开展。通过各种途径、采用多种方式了解生活中的文化传统和身边的文化传统,目的是打通课内学习和课外活动,引导学生了解和传承中华传统文化的历史。我们还加强了校内与校外资源的整合。

围绕课题的研究,我校出版了《南田风》,形成了“教研点击”、“南田文学社”、“南田少年宫”、“南田苑”等内容,为学生的积累、阅读写作、探究学习提供资料指引方向,展现了我校教师的教研水平、教研成果,学生的写作技能、文学素养,为今后的教学研究拓展了平台,奠定了基础。

以上只是我们在语文教学中渗透传统文化的粗浅尝试,要把民族传统文化的精髓有层次、有深度地渗透在每个教学环节中,内化在师生们的自身素养中,让优秀的传统文化随着时代的发展依然能绽彩流芳,是我们今后将为之努力的目标。也许研究的道路还很漫长,但我们将不断探索出一条属于我校的道路,让我们这个流动儿童日益增加的学校成为真正有内涵的百年名校。

2015、6

附件:

|

|

苏公网安备 32041202001126号

苏公网安备 32041202001126号