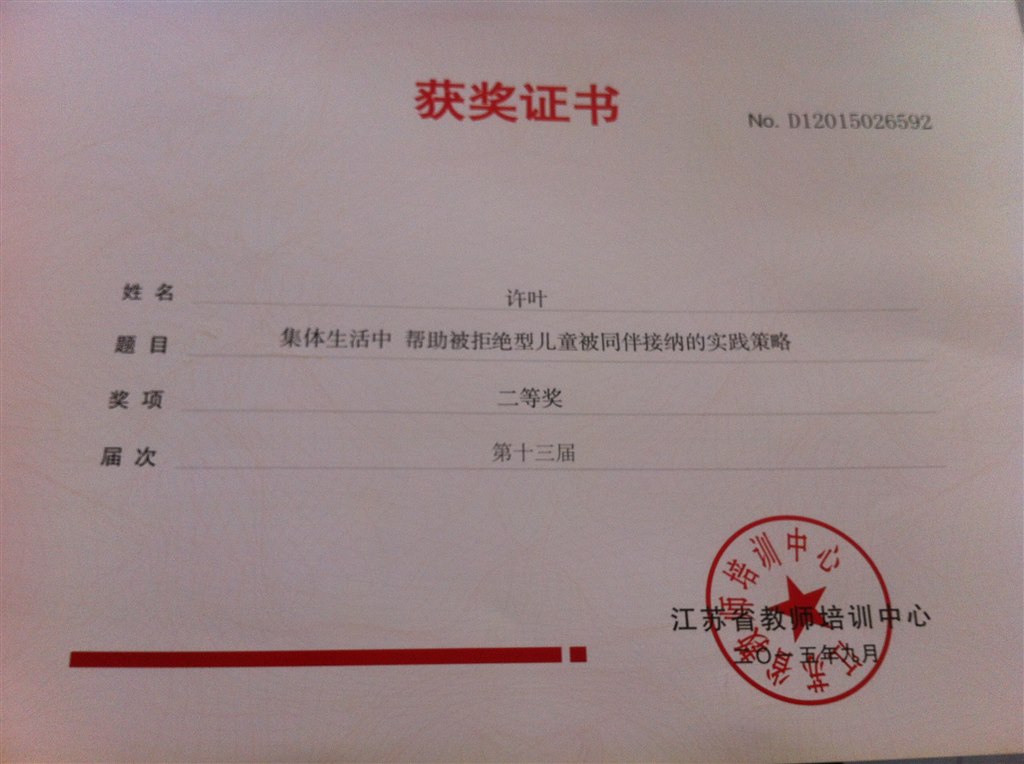

集体生活中 帮助被拒绝型儿童被同伴接纳的实践策略

发布时间:2015-11-10

点击:

来源:本站原创

录入者:许叶

集体生活中 帮助被拒绝型儿童被同伴接纳的实践策略

单位:马杭中心小学 姓名:许叶

内容摘要:

本文主要针对班级中表现出来的一些行为和交往问题所导致他们不能很好的融入集体或被同伴频繁“告状”的被拒绝型儿童,进行观察和分析原因,并进行有针对性的引导和帮助,初步尝试结合被拒绝型儿童的思维模式和性格特点帮助他们找寻朋友,融入集体,建立良好的友谊……

关键词:被拒绝型儿童 被同伴接纳 实践策略

引言:

被拒绝型儿童是指在与同伴的交往中活跃、主动,但经常采取不友好的交往方式,如抢玩具、随意改变游戏规则、推打小朋友等,因而常被同伴排斥、拒绝。开学初期的时候,班级中出现了一个比较突出、影响集体秩序的问题。每天,总有大小不同的孩子给参参、琛琛、桐桐告状,甚至也有家长向我询问,班级中是否有小朋友间有过激行为。我们老师也确实在一天中要花很多精力帮助解决孩子们与这几个小朋友之间的矛盾,确实影响了班级正常的生活和教育教学。再看这几个孩子,他们也总是纠结在被告状、被谈话……的事件处理过程中,也不是很愉快,甚至已经被小朋友们戴上了“帽子”,只要班里有什么东西坏了、乱放了、谁哭了,大家第一反应就说出他们的名字,……。看来,这几个孩子已经成了通常说的“被拒绝型儿童”。为了帮助这些孩子走出困境,我做了以下分析和尝试。

一、 观察与分析——找寻被拒绝型儿童不被同伴接纳的主要原因

|

姓名

|

年龄

|

不被接纳的原因

|

同伴们的反应

|

自我反应

|

结果

|

|

参参

男

|

6岁

|

每天总是到处溜达乱拿乱动东西。集体活动时专注时间太短,个体操作可以独立完成但不能与同伴合作。发生争议时过于急躁和粗暴。

|

要么跟随、要么提出指责和强烈排斥。

|

身体不能自控又拒绝同伴的建议,利用强烈的不满情绪反抗,没有固定朋友。

|

一个人到处溜达,合作分享意识较差。

|

|

琛琛

男

|

6.2岁

|

总以自我为中心,没有规则意识但总按自己意愿要求别人,如果不能达到自己的意愿,就会大打出手。

|

小孩子不敢和他一起玩,大孩子不喜欢和他一起玩。

|

意识不到自己问题,失落情绪较大,有时做事过于极端。

|

过于粗暴和强势,理由太多,很少愿意心平气和地与同伴交流。

|

|

桐桐

男

|

6.5岁

|

没有规则意识,做事缺少主见,对于是非没有辨别和判断能力,很喜欢模仿他人的行为,尤其是模仿参参不当的行为,动手能力较弱过分依赖他人帮助。

|

不愿意和他一起玩,总不按常理参与游戏,同伴间找不到共同游戏的乐趣。

|

要么沉默不语,要么以破坏性行为为乐趣所在。

|

总被同伴要求时逆反心理极强,不愿和同伴有接触,缺少耐心,不能自控无法正常参与合作游戏。

|

二、初步尝试按思维模式和性格特点帮助被拒绝型儿童找寻朋友

在以往的活动中,我们经常习惯性通过主观印象判断儿童的某种行为,我相信在任何一个班级或者社会群体中,都会有个别儿童的存在,那么怎样让一些个别儿童愿意接纳集体并愿意在集体中初步尝试建立良好的同伴友谊呢?我想这就像我们成人交朋友一样,开始最容易成为朋友的一定不是性格互补的,而是性格特点和思维模式相近的才能最容易成为朋友,因为孩子友谊的建立也需要有共同话题,俗话说:物以类聚、人以群分。例如:有一次我在过渡环节中玩一个有关于“视觉追踪”游戏时,将手中的物体上下左右在儿童的视线范围内移动的时候,我发现孩子的反应大致分为:①身体不动用眼睛关注物体的移动位置,没有任何言语描述;②身体会跟随物体一起移动,同时伴有语言描述;③身体无法自控,走上前追逐物体想要自己掌控物体的移动方位,甚至是改变自己的位置尝试从不同的方位和角度观察物体。第三种儿童满足了自己的需求,却干扰了他人,让同伴烦感,遭受到集体的抗议。

经过多次观察我发现:①凡是自律能力较强的儿童,基本上不会有太多的言语,会原地运用视觉追逐物体;②凡是不能控制身体时常运用语言说的孩子,会招惹同伴的烦感,最终会干扰自己的视觉追踪效果,错过一些信息和细节;③凡是不能自控上前追踪物体但不妨碍他人的儿童会发现许多别人没有看到的细节;④凡是干扰他人的孩子会让多数孩子留下把柄,时常会受到集体指责或个体强烈排斥。

这也让我明白,老师千万不要指望让“乖”孩子成为被拒绝型儿童的榜样,即便是一对一的榜样示范与帮助,表面上看似有效果事实上两孩子之间的差距会让他们更加的排斥彼此,倒不如结合儿童的基本行为表象和性格特征,在有相似行为表现或能力水平相当的儿童之间,教师先给予积极正面的引导,帮助被拒绝型儿童建立初步的友谊圈,并尝试以点带面的方式帮助被拒绝型儿童逐步建立和扩大友谊圈。

三、因人而异帮助被拒绝型儿童融入集体、被同伴接纳

其实任何一个儿童,当他们融入不了集体、或不被同伴接纳时,他们都会伴随出现一些过激行为反应或负面心理情绪,如果这种现象得不到适当引导,那么对于这些被拒绝型儿童的心理成长将会造成恶性循环的结果,那么怎样才能帮助被拒绝型儿童更好地融入集体并被同伴接纳呢?

(一) 发挥长处,在集体中树立积极形象,得到伙伴接纳

参参很喜欢拨动各种零碎和细小的物品,经常会因此而被小朋友指责为乱动东西,对此他有强烈的不满情绪,从而引发他与小朋友之间的矛盾和纠纷,经常不被小朋友接纳,也让老师很头疼。结合这一特性,我在集体面前明确给出一个任务由参参负责完成,班里所有的教具数量都由他协助老师清点记录,及时添加。这样一来参参有了动教具的具体时间和理由,小朋友对他的关注和指责随之变少,而他自己也得到满足。因为参参的数学认知能力非常突出,尤其是对数字特别敏感,数字串看一遍准能记住,儿童园很多老师的电话号码倒背如流。于是我经常在集体面前创设条件,让他介绍教具数量,他都能清楚地回答,并在不经意间分享他自己记录和点数的方法,此时会有很多的儿童对他投去赞美的眼神,这让参参很有成就感,慢慢地他在集体面前的自信越来越好,小朋友有数学问题也会主动找他询问,和小朋友交际的范围也逐渐扩大了,有时他自己也会流露出想要得到认可的需求,我认为引起了他转变的内因,这是最大的成效。

(二) 尝试换位思考,提升与同伴间的交往技能

琛琛经常和小朋友发生冲突,主要原因就是他嘴里说的:“是他先、是他不对……”,换位思考对于儿童不容易做到,即便是自己不对,他永远都在坚持是别人的不对,而且他会找出很多理由来指责别人,这使越来越多的儿童烦感他的行为。当同伴说得他无言以对的时候,就会忍不住对同伴大打出手,这也是他多次被同伴孤立的另一个重要要因。在一系列的观察与多次帮他解决矛盾和纠纷的过程中,我发现琛琛并非不想和大家一起玩,而是他缺少“交往技能”,不能想到别人的感受。

班里全体老师商议之后决定从帮助他学会换位思考开始,每当琛琛与任何人发生言语上的冲突或对同伴大打出手后,解决问题的老师一定要反问他,是否别人可以用同样的方式对待他,如果他是被欺负的小朋友自己会怎么样?

全班教师坚持一致的教育方式,开始时期琛琛还是会说:“他打我,我就打他。”“他要是没有打你呢?”“那我生气了还打他……”由此可见琛琛遇到问题时不但缺乏换位思考的意识,同时也缺乏解决问题的能力,我尝试给他一些建议。

例如:当一个小朋友来抢你手中的玩具时;你可以用武力将他推开;可以大声嚷嚷:“讨厌”;也可以去找老师帮助;还可以逃避胆怯放弃;或者是友好但要认真的对他说:“你别抢,咱们一起玩可以吗?”一段时间过后我再次询问他那种方式可以直接有效的帮助他解决最实质性的问题?逐渐地他认同了最后一种方式。在学期的中后期,琛琛和小朋友打斗说别人不好的种种现象越来越少,反而和小朋友一起游戏的场景越来越多。

(三) 通过生活技能练习,提升专注能力和自我控制能力

桐桐是小班的新生,他生活能力弱过于依赖他人,经常自己根本不动手,永远等着别人帮忙;只要参参做什么违反规则的事情,他就特别兴奋,马上照葫芦画瓢模仿着做,参参已成了他的偶像。他注意力集中的时间特别短,对自己的行为没有任何自控能力,在与小朋友一起游戏或做事的过程中坚持不下来,即便是他感兴趣的事情,他也会最终因为怕累或者其他理由放弃,放弃后只能自己到处溜达,无所事事。但是后来我无意间发现他对值日生的工作特别感兴趣,尤其是每天值日生为小朋友的水壶接水,他的兴趣最高,经常会忍不住直接上手,可是由于他的专注力不够,在接水时经常是水接满了他的眼睛还在别处。于是我把所有孩子的水壶做上一个水位线,每一个水壶里的水不能超过水位线,接水时不能有流出来的水。

每次做这件事情时我会给他找一个同伴陪他一起完成,如果有水洒出来就算失败,两个人都得不到奖励。这样一来两个同伴之间就要配合,也要相互用语言进行交流。一段时间后我发现桐桐特别喜欢跟女孩子一起接水,男孩子他只喜欢跟大宇和卓言一起接水。我问他为什么时,他说了一句让我震惊的话:“他们接水认真,不乱溜达也不洒水,我喜欢和他们一起接水……”桐桐的改变让我更加的坚信,通过提高孩子的生活技能只要我们适时的给予要求和引导,孩子是可以在某些细节上提升专注能力和自我控制能力的。

这之后,我逐渐的要求他先独立完成自己的事情之后,再为大家服务,这样他不但提升了他自己做事的效率,也体会到和好朋友一起做事的乐趣,这样一来,还愁他找不到能和自己一起玩的朋友吗?

四、结语

总之,对于一些有行为问题不能很好融入集体活动或无法正常建立同伴关系的儿童,并非他们真的不想融入,也不是他们天生不喜欢集体生活,而是他们在与人交往过程中,缺少交往能力。当自己遇到排斥和不被接纳的行为时,他们会很愤怒或很无助,会在自己一个人独处的时间里为自己找寻乐趣或者引起他人重视的某些行为,一旦孩子的行为得不到成人的重视和引导,形成某种消极行为习惯后就很难矫正了。一个人要想在集体中生活,将来成为一个被社会接纳的人,要有一定的集体意识和归属感是非常有必要的,教师的职责是要因材施教帮助孩子成为受欢迎的人。

参考文献:

[1] 佘翠花. 浅析被同伴拒绝儿童社会技能的特点与培养 [J]. 江苏教育学院学报(社会科学版). 2006 (05)

[2] 李逢超. 儿童社会技能缺失及其对同伴关系的影响 [J]. 山东理工大学学报(社会科学版). 2007 (03)

[3] 万晶晶. 近十年来国外儿童同伴关系与社会技能研究进展 [J]. 山西大学师范学院学报. 2001 (04)

[4] 王争艳,王京生,陈会昌. 促进被拒绝和被忽视幼儿的同伴交往的三种训练法 [J]. 心理发展与教育. 2000 (01)

[2] 李逢超. 儿童社会技能缺失及其对同伴关系的影响 [J]. 山东理工大学学报(社会科学版). 2007 (03)

[3] 万晶晶. 近十年来国外儿童同伴关系与社会技能研究进展 [J]. 山西大学师范学院学报. 2001 (04)

[4] 王争艳,王京生,陈会昌. 促进被拒绝和被忽视幼儿的同伴交往的三种训练法 [J]. 心理发展与教育. 2000 (01)

附件:

|

|

苏公网安备 32041202001126号

苏公网安备 32041202001126号