以“说”推进 “明”文塑格

发布时间:2017-01-15

点击:

来源:本站原创

录入者:邵晓玲

以“说”推进 “明”文塑格

——六年级语文教研组十一月份教研活动侧记

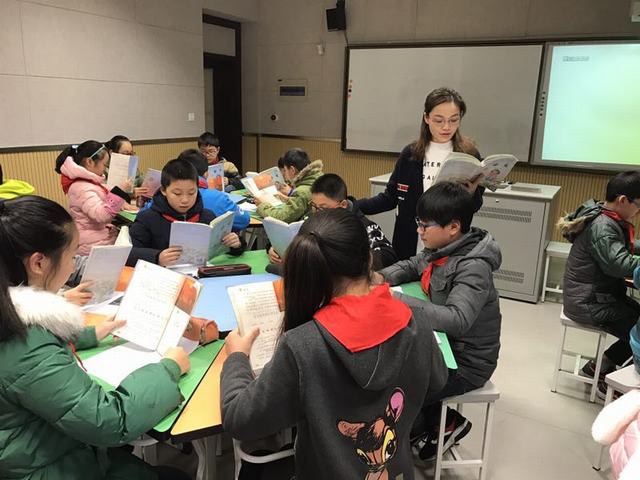

11月23日,2016年第一场雪如期而至,马杭中心小学六年级语文教研组老师集聚南田楼录播室开展十一月份教研活动。此次活动,由张晓丹老师执教说明文《麋鹿》第一课时。

《麋鹿》以简洁的语言和丰富的内容,层次清晰地介绍了珍稀动物麋鹿的外形特征和生活习性,以委婉、含蓄的笔触叙述了它们历经磨难终于回到祖国的坎坷命运,朴素的说明中注入浓浓的情趣,也渗透了强烈的爱国情感。张老师结合市级课题,紧紧围绕教研组研究专题“积极人格培养”的研究,依托文本,将教学目标定位为三项:综合处理信息的能力,整体个性朗读的能力,准确自信表达的能力。

课后,教研组全体成员就这堂课展开了热烈的讨论,大家一致认为:张老师创造性地使用教材,三段麋鹿资料的呈现,是课文的一种变身,也是一种非连文本的阅读训练,通过朗读资料、理解字词、归纳内容,架起一座与课文文本的桥梁,从这三段资料中提取有价值的信息,是对课文的一种归纳与梳理,更指导学生从中感悟到抓住资料中的关键信息,将长文章读短,有效地归纳出文章的主要内容。

尽管本课是一篇说明性的文字,课堂上,张老师能通过各种不同的教学手段有效地对高段学生进行朗读指导。不是停留在“有感情”这中空洞的评价,而是实实在在让学生关注标点和停顿,朗读中强调并突出提炼的信息要点,致力于“读是为了听的明白”。

同桌合作后的表格汇报,小导游的设计更是给予了学生自信表达的机会。课堂上,张老师创设了学生乐于表达的情境,教给了表述的方法,恰当地进行情感的铺垫,再加上四人小组形成的导游团队,在教师的带领下参与其中,提出与课文内容相关的问题,既是知识的巩固,在理性作答的环节,又是一种创造性地运用。

教研相长,教学相当。教研活动,是老师们的一次相聚,更是一次智慧的碰撞。相信通过马小常规化的教学研讨活动,大家一定能集思广益,开启语文教学新的可能。

六年级语文《麋鹿》教学设计(第一课时)

马杭中心小学张晓丹

教学目标:

1、学会课文中的生字,理解生字组成的词语。

2、能正确、流利、有感情地朗读课文。

3、能理清课文脉络层次。

4、了解麋鹿的外形和生活习性,学习作者说明事物的方法,体会保护野生动物的重要性,增强保护野生动物的意识。

教学重点:

了解麋鹿的外形和生活习性。

教学难点:

抓住麋鹿的特点,辨认麋鹿,介绍麋鹿。

教学过程:

一、故事导入,揭题学文。

1、同学们,在中国古典神话小说《封神演义》中有一位德高望重的大神——姜子牙。(图)有谁知道他的坐骑吗?不是高雅的仙鹤,也不是凶猛的老虎,而是“麋鹿”(板书,指导书写)

2、能被这样一位了不起的人物选为坐骑,一定有它的神奇之处。这节课,我们走进17课,去认识这种珍稀的野生动物。

3、通过课前预习,大家对麋鹿有什么认识呢?

二、资料呈现,感知整体。

1、课前,老师也进行了麋鹿资料的搜集。(出示三条)谁愿意大声地给大家读一读?

(多媒体课件出示)

麋鹿俗称“四不像”,其角、尾、蹄、毛等独具特色,传说中它是姜子牙的坐骑。

麋鹿是一种草食性哺乳动物,胎生,孕期长,生长慢,喜欢生活在气候温和、林茂草丰的沼泽环境中,常在水中觅食。

麋鹿曾因在战乱中惨遭杀戮,在故土销声匿迹。后来,在颠沛流离并几乎要灭绝于欧洲时,英国的贝福特公爵深明大义,收养了世界上仅存的18头麋鹿于自己的私人别墅──乌邦寺,由于饲养得法,麋鹿生长良好,并迅速繁殖。1986年8月,39头麋鹿结束在海外的漂泊生活,经过长途跋涉,回归故土,回归自然。至今,麋鹿总数估计已逾千头。

2、这三段资料,分别介绍了麋鹿的哪些内容?(板书:外形特点 生活习性 传奇经历)

3、这三段资料,和课文有什么联系?快速浏览全文,说说你的发现。(指名读相应的段落)

4、这是一篇说明文,作者就是介绍了麋鹿这三方面的内容。像这样,抓住说明文中的关键内容就能把长文章读短,也能更准确地把握文章的主要内容。

三、直击课文,深入学习。

1、指名读第一自然段,并请学生说说本段写了什么?(板书:生活环境)什么样的环境才适合麋鹿生活呢?读了这一段,你有什么感想?

2、课文的第二部分详细介绍了麋鹿的外形特点和生活习性,老师考一考大家的眼力,(多媒体出示一头鹿)判断是否是麋鹿?

3、请举手说“是”的同学解释一下,为什么认为它是麋鹿?根据学生的回答,结合课件理解“角似鹿、面似马、蹄似牛、尾似驴”。

3、表扬学生善于抓住事物最主要的特点进行辨析,但是认错了,图中的这个动物,人们也称它为“四不像”,但它不是麋鹿。

4、仔细观察这头鹿,再好好地读一读2-4小节,找出它不是麋鹿的理由。同桌合作完成表格,再想一想,作者运用哪些说明方法介绍麋鹿的?

5、指导全班汇报交流。(多媒体课件出示)

角——站着的时候,各枝尖都指向后方。

尾巴——鹿科动物中最长的。

蹄子——宽大,在沼泽中行动敏捷。

毛色——夏季棕红色,冬季棕灰色。

6、这些都是麋鹿区别于其他鹿的显著特点,作者紧紧抓住这些特点,运用作比较、列数字的说明方法将麋鹿介绍的清楚又详尽。

四、图文讲解,了解习性。

1、学做小导游,看图介绍麋鹿的主要特点。

2、教师模仿游客提问。

(1)麋鹿为什么就能适应沼泽生活呢?

(2)麋鹿有哪些特点,可以用“最”字概括给我们听吗?

(3)为什么麋鹿的自然繁殖能力很低呢?

3、提问结束后集体朗读第二部分内容。

五、总结质疑,布置作业

1、美丽的野生动物麋鹿从曾经的频临灭绝到现在在大丰自然保护区自由自在地生活,它有怎样传奇的经历呢?下节课,我们一起走进它传奇的经历中。

2、仿照课文,运用基本的说明方法介绍一个珍稀动物。

《麋鹿》说课稿

马杭中心小学 张晓丹

一、说教材

《麋鹿》是苏教版小学语文第十一册中的一篇课文,该文以简洁的语言和丰富的内容,层次清晰地介绍了珍稀动物麋鹿的外形特征和生活习性,以委婉、含蓄的笔触叙述了它们历经磨难终于回到祖国的坎坷命运,朴素的说明中注入浓浓的情趣,也渗透了强烈的爱国情感。教学这篇课文,不仅要让学生了解称为“四不像”麋鹿的外形特点、生活习性和传奇经历,同时在学习课文的过程中也要激发他们热爱大自然,保护野生动物的思想感情。

二、说目标

本课向大家呈现了说明性文字的第一课时,结合市级课题以及教研组研究专题“积极人格培养”,依托文本,将教学目标定位为三项:综合处理信息的能力,整体个性朗读的能力,准确自信表达的能力。

三、说过程

下面,我就结合刚刚的教学流程,简单地说一说这三个目标落实的具体情况。

1、综合处理信息的能力。

自14年常州市小学语文阅读质量监测开始,对于非连文本的阅读就越来越

重视。而实践也证明,小学生对于这方面的阅读与理解还是存在一定困难的,说到底就是学生综合处理信息能力的一种缺失。课堂上,我创造性地使用教材,一开始三段麋鹿资料的呈现,是课文的一种变身,也是非连文本,通过朗读资料、理解字词、归纳内容,架起一座与课文文本的桥梁,从这三段资料中提取有价值的信息,就是对课文的一种归纳与梳理,并从中感悟到抓住资料中的关键信息,就能将长文章读短,有效地归纳出文章的主要内容。

麋鹿的辨析环节,更是一种图文结合的综合处理能力,不一味盲目相信眼睛,而是有理有据,并进而将文字与现实匹配起来,这样回环往复的过程才是真正的消化与吸收。而表格的出示,又恰到好处地训练了学生提取信息的能力,准确无误地将信息从一段文字中提炼,再进行思考,体会说明方法的作用,让学生的阅读思维含量有了质的飞跃。

2、整体个性朗读的能力。

说实话,进入高年段,尤其是像这样说明性的文字,可能大家会想,还有朗

读的必要性吗?我认为,有,任何一个时期、任何一个课堂,语文的学习都不能缺少琅琅的书声。那,像这样一篇课文,应该如何对学生进行朗读的指导呢?第一,对于资料性较强的文字,准确、一字不差是首要的,同时,还要关注标点和停顿,这也是准确的一大要点,决不能忽视。其次,朗读中强调并突出提炼的信息要点,让听众听明白的同时,加深印象为复述做准备。第三,课文第一小节的语言还是非常美妙的,把人带入了一个充满神秘色彩的丛林世界,所以,这一段的朗读,我更重视学生语感的培养。在我们的教学目标或朗读要求和评价中,学生最会说有没有感情,我觉得这样的评价等于没有评价。如果把前面三点做好,感情自然而然就会有。

3、准确自信表达的能力。

大家应该还记得上周五的新教师汇报课,在一二年级的课堂里,小手如林,

当时,徐校就提出疑问,为什么高年级的课堂是如此沉闷?这一点一直困惑着我,也是我致力于想去改变的现状。就今天的课堂,同桌合作后的表格汇报,最后一个环节小导游的设计都是给予孩子们表达的一个机会。要培养孩子们准确自信的表达,除了要给予表达的方法,首先要提供表达的机会,创设学生乐于表达的情境,不要以为高年级孩子就成熟了、稳重了,他们也需要激励的状态,也需要游戏的心理。其次,学生不愿言语表达,很多时候是不知道怎么表达,或者怎样表达才是正确,随着年龄的增长,经历的丰富,他们的顾虑也多了很多。这时,方法的指导、情感的铺垫就非常重要了。所以,我给予他们开场白,让他们四人小组练说,再择优推荐,形成一个导游团队,人多力量大,气场就足,效果还是不错的。同时,他们学生也不闲着,立马转变角色,在教师的带领下参与其中,提出与课文内容相关的问题,既是知识的巩固,在理性作答的环节,又是一种创造性地运用。

四、说遗憾

当然,一节课预设得再全面,准备得再完备,也总有遗憾之处。比如,对于课文内容的取舍是否合适,麋鹿的传奇经历是不是一定要留到下一节课,是否能够更好地进行整合,还希望各位同仁给予批评指正,谢谢!

2016.11.22

附件:

|

|

苏公网安备 32041202001126号

苏公网安备 32041202001126号