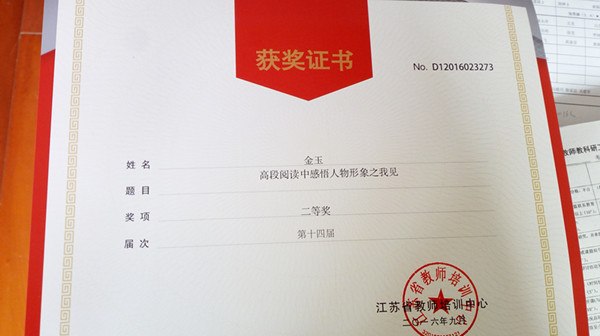

金玉论文获奖《高段阅读中感悟人物形象之我见》

发布时间:2017-01-03

点击:

来源:本站原创

录入者:金玉

高段阅读中感悟人物形象之我见

武进马杭中心小学 金玉

【摘要】高段语文教学中,感悟人物形象的方法不是截然割裂的,教师可以根据实际教学的需要穿插运用,采用多种方法,以帮助学生更好地走近人物、感知人物、认识人物,丰富学生的情感体验,进而感知人物形象,从而培养学生对语言的敏感力和对文章思想情感的领悟力。

【关键词】 阅读教学 人物形象 感悟 方法

小学语文教材中,有很多文章成功地为我们塑造了各式各样使人赏心悦目的人物形象,给学生留下了深刻的印象。在强敌面前临危不惧、不辱使命又顾全大局的蔺相如;在海难之中镇定自若、先人后己、忠于职守的哈尔威船长;在厄运面前,化悲愤为力量,发愤写《国榷》的谈迁;在生死攸关的刹那间,恪尽职守的谭千秋……这些杰出人物的思想、精神和崇高的人格魅力,感人肺腑,荡气回肠。对这类文章的教学,教师要深入钻研教材,准确把握教学内容,精心有效地安排教学过程,运用多种教法,捕捉人物灵魂,升华人物形象。

一、多元朗读法扎根人物精神

正如张定远先生所言:“语文教学就是让学生读!读才能让学生学到情操,把语言转化为自已的东西,获得知识,进行积淀,形成语感,内化形象。”为此,在语文教学中,我们要设计多种形式,多元化朗读,让学生大声读,反复读!

例如:在教学《钱学森》一课时,除了常规的个别读、齐读之外,为了帮助学生走进钱学森的内心,教师还设计了其它形式的朗读:

1、 创设情境读。在读文章中钱学森说的第二句话时,教师创设了这样的情景:一读:“中国是我们的家,所以钱学森坚定地说……”生读——“我们是应当回去的”;二读:“国家兴亡,匹夫有责,所以钱学森诚恳的说……”生读——“我们是应当回去的”; 三读:“好一个‘子不嫌母丑,狗不嫌家贫’啊,所以钱学森更加坚定地说……”生读——“我们是应当回去的”;在情景中,学生更能体会钱学森当时坚定地回国的决心,以及他那颗拳拳爱国心,报国志。

2、联系前后读。在讲解完钱学森说的第二句话后,老师是这样引读的,联系上文读:师:“虽然留在美国,钱学森可以享受优厚的待遇,富裕的生活和优越的工作条件,然而,钱学森――― ”生读“回国的决心一刻也没有动摇过”; “尽管,其他的留学生再三劝阻钱学森,叫他不要回到贫穷落后的中国,然而,钱学森―― ”生读“回国的决心一刻也没有动摇过”;联系下文读: “尽管,美国政府千方百计阻扰钱学森回国,钱学森在美国受尽折磨,度日如年,然而,钱学森―― “生读“回国的决心一刻也没有动摇过”。联系前后文的内容来读,一来学生在品读课文的基础上对文本有一个确切的了解,二来更能理解此时文章主人公钱学森一心想回到祖国的强烈愿望和满心期盼。

3、师生间对读。师第一问:钱学森你在美国享受着优厚的待遇,有着富裕的生活和优越的工作条件,你怎么放弃这些回国了呢?生齐读:(我是中国人。……) 师第二问:钱学森,祖国刚解放,还很落后、贫穷,搞科学研究有困难,你还是不要回去了。生齐读:(我们日夜盼望着的,……)师生对读中,学生不仅读到钱学森在那一刻的坚定决心,更能让学生感受到作为一个在海外的留学生,作为一个中国人的民族气节,衬托出钱学森“一刻也没有忘记自己的祖国”的爱国主义精神,从而加深了对人物精神境界的认识和理解。“我是中国人”也将更深地刻在了学生的心中。

在本案例中,执教者在教学文本的第二处重点段落的时候,采用了多种朗读的方法,设计了:创设情景法——联系前后文法——师生对读法,层层推进,引导学生进入情境,让学生在诵读中感受,在聆听中体会,在交流中明晰钱学森思念祖国,拳拳报国的高大形象。

二、细节研读法鲜明人物形象

细节是使文章得以成形的根本原因,所谓的细节是指生活中的细微而又具体的典型情节,行文时加以生动细致的描绘。它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中,其归根到底是为塑造人物形象、鲜活人物形象服务的。细节越生动、人物形象越鲜明。作家李准说:“没有细节就不可能有艺术作品,真实的细节是塑造人物,达到典型化的重要手段。”因此在文章中为了使人物形象更加鲜明、使作品更具有感染力,就应该运用细节描写。一个个传神的细节,犹如人体身上的细胞,没有了它,人就失去了生命,文章少了细节,人物形象就失去了血肉和神采。正所谓的“细微处见精神。”

比如,我们读过的《螳螂捕蝉》,虽然是一篇短小的故事,但文中通过多处细节描写,将少年的睿智,少年的勇敢淋漓尽致地表现了出来:

细节(一):“第二天清晨,他拿着一只弹弓,在王宫花园里转来转去。露水沾湿了他的衣裳和鞋子,他也毫不在意。就这样,一连转了三个早晨”。

指名读这段话,然后提醒学生注意,朗读这段话,要注意读好那些词语?为什么?引导学生抓住“转来转去”、“毫不在意”、“三个”等词语反复朗读,从这些细节描写中,你读懂了什么?从而使学生明白,少年在王宫花园里,不是为了打鸟,而是为了引起吴王的注意。那么,为什么要让吴王注意他呢?由此问题为契机,激发学生阅读的兴趣,有利于引导学生进一步深入阅读、理解课文内容。

细节(二):少年绘声绘色的讲述的那个“螳螂捕蝉、黄雀在后”的故事。通过反复的,不同形式的朗读,指导学生读出“螳螂捕蝉、黄雀在后”的既虎视眈眈,又紧张刺激的气氛,然后引导学生理解少年的良苦用心——他只是在讲故事给吴王听吗?他的真正用心是什么呢?在讨论的基础上导读——“它们都一心想得到眼前的利,却没顾到自己身后正隐伏着祸患呢!”感悟这里的“它们”不就是吴王吗?

通过这一细节描写的反复品读,同学们不但理解了吴王攻打楚国与“螳螂捕蝉”的故事之间的关系,同时也明白不能只看重眼前利益而忽视身后隐患的道理。从心地里佩服少年的机智勇敢。

古往今来,伟大的作家总是终生用心捕捉那些使灵魂颤栗的人和事,熔铸成千古流传的篇章,俗话说处处留心皆学问,只要留了心。捕捉细节,运用细节阅读法,我们就能捕捉住文章的人物灵魂,把握住写人文章的内在精髓。

三、白板巧解法精彩人物特点

随着不断深入的课改,中国教育已经逐步走出了仅利用黑板和粉笔从事教学的历史,正逐渐把教师和学生从枯燥的语文教育方式中解脱出来。当电子白板成为黑板的替代品,与我们的语文教学进行结合时,我们的语文教学就变得精彩起来了。

比如在教学《司马迁发愤写〈史记〉》这篇课文时,司马迁为什么要发愤写《史记》?又是怎样发愤写《史记》的?这是文本的重难点。教学中,我就是借助白板这一多媒体软件,巧妙地进行教学设计,从而有效地突破了本课的重难点,从而更好地拉近时空,感悟人物形象。

1、化简为详,让“单薄”变得厚重

司马迁发愤写《史记》在中年,课文第三小节得以表现:一为遭到厄运,遭遇飞来横祸;二为厄运与灾难,使司马迁改变了对人生的认识——在司马迁看来,为摆脱个人的耻辱和痛苦而死就轻于鸿毛,心里装着责任、为坚持自己的理想而死,就重于泰山。从突遭厄运到领悟人生哲理,文中就几句话,很难让学生领悟到司马迁当时受辱后,内心悲愤欲绝、痛苦挣扎的内心世界。于是,我用白板的拉幕功能,加进《史记》中的原文,并在后面添上补充的资料,为的是让学生理解当时个人受辱和人生理想、追求的巨大的矛盾冲突;抓住“司马迁悲愤欲绝,几次想血溅墙头,了此残生”一句反复引读,创设情境读,理解司马迁所受的屈辱是常人所不能想象的,他想象一个男子汉一样光明磊落的活着,可是现实却不容他如此;他想象男子汉一样壮烈的死去,可是父亲的遗志没有完成,理想没有实现,他只能忍受着悲愤苟活着,他是一个伟丈夫。紧接着,用白板的透视功能,从资源库里拉出司马迁心里想的语句,并通过一片叶子的拖动,显现出隐藏在文字下的《报任安书》的一段原话,古今义对比学习,使学生体会到司马迁能从厄运中挣扎出来并悟出人生的哲理,是一件多么伟大的事情啊!体现出人物身上崇高的品质,也正因如此,才能在逆境中幽而发愤,此可谓“忍辱负重”。这一环扣一环的教学设计,将文字化简为详,让“单薄”变得厚重,从而更好地了解并理解当时人物——司马迁悲愤欲绝的内心世界以及从悲愤中挣脱出来的不易与坚强。

2、由表及里,让“情感”尽情宣泄

在司马迁幽而发愤写作的这一环节中,白板恰到好处地运用起到了关键的作用。宝剑锋从磨砺出,厄运改变了司马迁对人生的认识,厄运是司马迁发愤的动力,厄运更坚定了司马迁编写史书的信念。学到这里,我充分运用课文中的插图,利用白板聚光灯的功能,学生透过逐渐变大的镜头,看到了一个奋笔疾书的司马迁,他的脸上再也看不到痛苦,接着利用白板渐变的功能,从渐渐清晰的画面下,在音乐的渲染中,学生提笔书写,将自己此时感受到的最清晰的画面,最深刻的想法写下来。学生通过课文中的几句话,读懂的是文字背后蕴含的深刻的道理,读懂的是司马迁内心无比痛苦挣扎后为编写史记而感悟到的人生哲理这一崇高的境界。在学生的读中,在学生的笔下,再也不仅仅是“尽力克制自己,把个人的耻辱、痛苦全都埋在心底”表面的感受,而是对司马迁忍辱负重的深刻理解,也明白了正是他此时的忍辱负重,才换来了千古名篇的诞生,这是一部何等辉煌的巨作,这又是一位何等伟大的人物啊!这样由表及里,层层推进,在读中,在白板的演示中,学生的情感尽情宣泄,提笔写下自己内心最真切的感受,为下文的“这部前无古人的著作,几乎耗尽了他毕生的心血,是他用生命写成的”这句话的理解作了最详尽的铺垫。

从《司马迁发愤写〈史记〉》一课,我们不难看出,像这样写人的文学作品,都是要通过阅读感受和体验,产生情感的共鸣,领悟作者的心境,而白板的巧妙介入,使得原本平实的语言得以厚重起来,让学生在文字中徜徉,闪动灵性的光芒。看来,“阅读与白板的有效结合”对明晰人物形象也会有“一枝一叶总关情”的效果。

四、思辩感悟法创造个性人物

高年级的学生好动,勇于质疑,虽然没有严密的逻辑思维,但是他们敢于也乐于发表自己的见解。“让每一个学生都成为学习的主人。”这是新课改“以人为本”理念的核心。“教无定法”,“学无定向”,阅读是读者个性化的行为,阅读的过程是富有创造性的过程,而富有创造性的阅读,才是真正意义的个性化的阅读。

我们校陈蕾老师在执教《钱学森》一课中,为了让学生感受钱学生对祖国的热爱,运用辩论的方法,学生通过辩论进一步体会的钱学森的爱国之情。

比如:课文中钱学森的第二句话是这样说的: “我们日夜盼望着的,就是祖国能够从黑暗走向光明,这一天终于来到了。祖国现在是很穷,但需要我们——祖国的儿女们共同去创造。我们是应当回去的。”

如何走进主人公的内心世界是我们在教学人物类课文最以难处理的问题。在陈老师的教学过程中,我们看到教者找到了体验人物内心的方法——学生思辨,较好地突破了这一难点。

这是本课中的一个高潮的设计,对第二处钱老的语言的品味。陈老师的点拨与追问起到了推波助澜的作用。先问学生:你认为留学生说的话是否有道理?学生设身处地地分析当时国内的形势以及当时科研的现状,从而得出结论:留学生说的话是有一定道理的;继而老师引导学生思考,“可钱学森却说:我们是应当回去的。你认为应不应当回去?”这一问,又把学生引向纵深,再次掀起学生心灵的波澜,对钱学森的认识更加深刻可感。巧妙地进行角色换位,学生自然而然地体验到了钱老当时的内心世界:作为中国人应该回去;祖国现在需要我,我就应该回去;接下来,继续巧用换位:想一想,假如你是钱学森,说这番话时应是怎样的心情?学生感受钱老的激动、诚恳等,通过这样的设身体验,学生与主人公之间的距离就越来越近,这时的读是入情的,到位的,实在的。

我们面对的是有生命的学生,而生命的本质在于创造。面对钱学森坎坷的回国之路,“他有没有必要回国?”一个简单问题的深层次思考,激发了学生创新思维的火花。通过教师的层层引导,用一个问题引发的思辨,钱学森高大的形象就深深地树立在学生心目中了。老师巧妙地用语言和逻辑思维的训练提升了语文课堂教学的价值,体会到钱学森一颗赤子之心。“让每一个学生都开口说话”,这是高年段语文课堂教学中追求的最基本而又是最实际的目标。

教学有法,教无定法,总之,写人文章的阅读教学中,运用多种有效教法,捕捉人物灵魂,感悟人物形象,是我们共同追求的目标!

附件:

|

|

苏公网安备 32041202001126号

苏公网安备 32041202001126号